日本人の間で古くから語り継がれる厄年。しかし、実際に「厄年は死亡率に関係あるのか」という疑問に、厚生労働省データと共に答えます。科学的見地から多くの研究が、厄年と死ぬ確率の因果関係を否定しています。

厄年と死亡率についての真実

厚生労働省のデータから見る厄年の死亡率

日本には昔から「厄年」という独特の概念があります。厄年は、人が生きる上で特に不幸や災難に見舞われやすいとされる年齢を指し、一般的には男性の数えで25歳、42歳、61歳、女性の場合は19歳と33歳がそれに当たります。そして、この厄年には厄払いと呼ばれる儀式を行う風習が根強く残っており、健康や安全を願う日本人の心理が見て取れます。

しかし、厚生労働省の広範なデータに基づいて厄年と死亡率との間に直接的な関係があるのかというと、その答えは意外にも「直接的な証拠は見つかっていない」というものです。統計を見る限り、厄年特有の死亡率の増加は科学的には確認されておらず、死亡率はむしろ年齢、健康状態、生活習慣といった他の要因に大きく左右されていることがわかります。

例えば、ある健康的な食生活をしている男性が42歳の厄年を迎えたとします。一方で、平穏な毎日を送る別の男性も同じく42歳です。どちらも厄年ですが、前者ならば厄年が理由で健康状態が突然変わるとは考えにくいですし、実際にそこまで単純な因果関係は存在しないのです。

ではなぜ日本人は厄年をこんなにも気にするのでしょうか。それはおそらく厄年を心理的な節目と捉え、自分自身の生活を見直す機会として位置づけているからでしょう。年齢を重ねることで身体的、精神的に起きうる変化を想定し、そこからくる不安を厄払いという形でクリアにすることで、心の安寧を保とうとしているのです。

ちなみに、このような風習が存在する背景には、歴史的なエピソードや民間伝承も影響しているかもしれません。私の場合は、科学的根拠の有無に関わらず、古き良き伝統を大切にしたいと考えています。文化的な風習を現代にも繋げていくことで、私たちは過去と未来を結ぶ架け橋ともなり得るのですから。

そして、この考え方は単なる死亡率の問題だけに留まらず、例えば厄年の女性が豊かな人生を送るための健康管理や、男性の仕事と私生活のバランスといった、より広範な話題へと進化することができます。

厄年と死亡率の実際の関係

しかし、厚生労働省の広範なデータを詳しく見ていくと、「厄年と死亡率の実際の関係」は社会的な信仰や伝統により色濃く語られることの多いテーマでありながらも、その根底にある科学的なエビデンスは非常に乏しいと言えます。研究によれば、厄年の死亡率が非厄年と比べて著しく高いという統計は特に見つかっておらず、死亡率にはむしろ個人の健康状態、生活習慣、遺伝的要因などが大きく影響しているようです。

たとえば、ある研究では、厄年の男性とそうではない男性の死亡率を比較しましたが、厄年にあたる年齢の男性が他の年齢の男性に比べて死亡率が高いという結果は得られませんでした。日常で目にする不幸な出来事や病気がある年齢に集中しているように感じられることがあっても、それは単に人々の認識のバイアスや、話題となる出来事の報告の選択的な観察に過ぎないのです。

もう一つの興味深い事実として、歴史的に見ても、今日一般的な厄年の数え方や祝い方が確立されたのはそれほど古くはなく、江戸時代以降の民間信仰の発展に大きく関連していると考えられています。厄年の考え方自体が、日本の豊かな文化や民俗の発展とともに変化し、進化してきた証拠であるとも言えるでしょう。

専門家によれば、厄年に関連する事象やデータを単に死亡率の指標に限定するのではなく、心理学や社会学的な視点からもアプローチすることで、人々が伝統や文化に対してどのような行動をとり、どう感じているか、そしてそれが社会や個人の生活にどう影響しているかという全体像を掴むことが重要です。

この観点から、次のセクションではそうした伝統が、女性や男性にとって実際の毎日の生活や健康、そして幸福にどのような意味を持つかに焦点をあてていきたいと思います。それによって、単に厄年の死亡率というデータに注目するのではなく、厄年という概念が私たちの生活に息づく、より大きな物語に光を当てることができるでしょう。

厄年の年齢別特徴と厄払いの意義

男性と女性の厄年にはそれぞれ特徴があり、厄年に対する厄払いの意義も異なります。まずは、男性と女性の厄年の違いについて見ていきましょう。

男性と女性の厄年の違い

厄年は男女で異なる年齢が該当します。男性の厄年は25歳、42歳、61歳であり、特に42歳は大厄とされ、一生の中で最も災難が訪れやすいと言われています。一方、女性の厄年は19歳、33歳、37歳、61歳であり、33歳は特に大厄とされています。なぜ男女で異なるのかについては、厄年の起源や伝統的な信仰が影響しています。

厄払いの方法とその意味

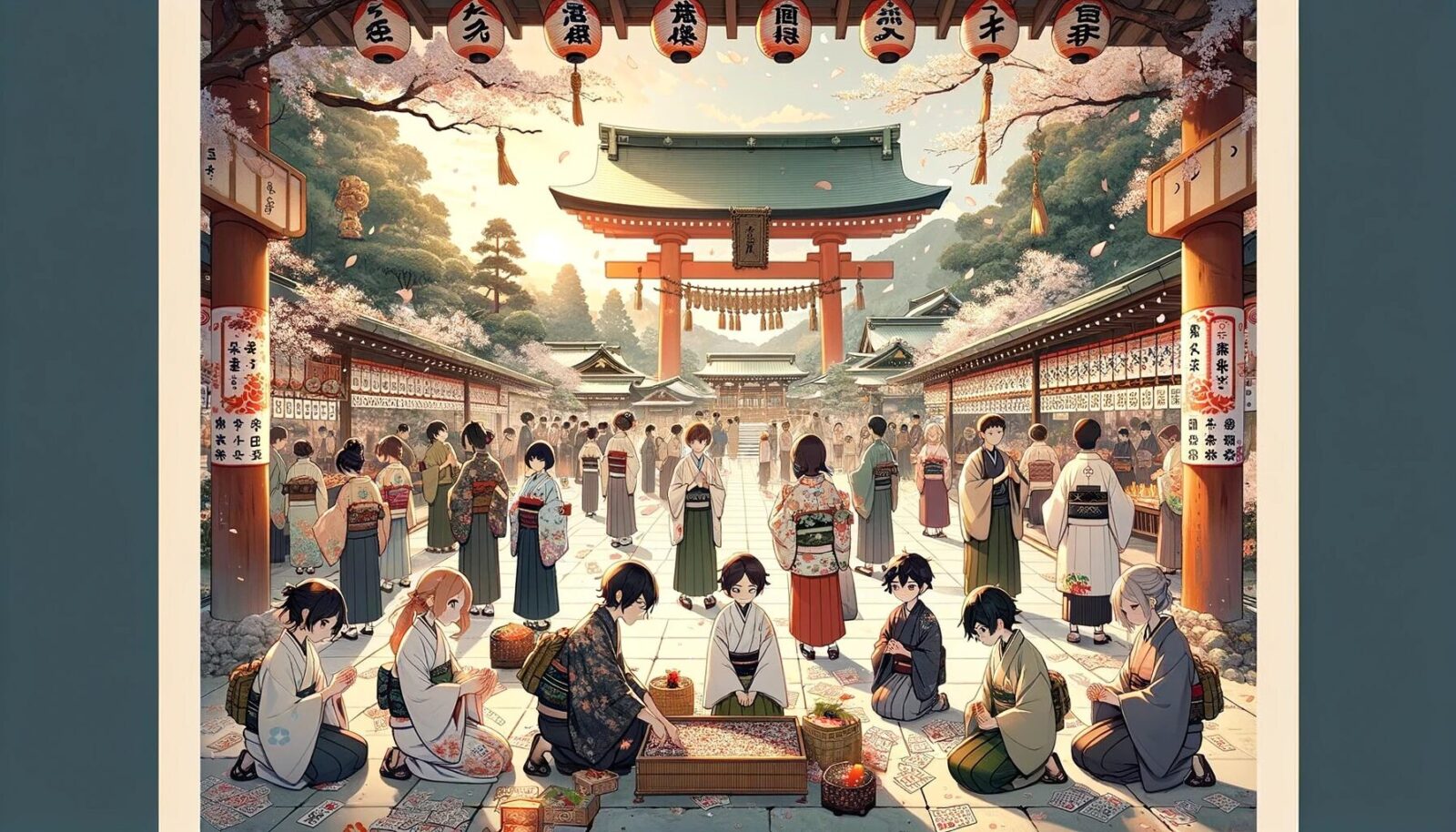

厄払いは、厄年に不幸や災厄を避けるために行われる伝統的な行事です。厄払いの方法は地域や宗教によって異なりますが、一般的に神社で行われます。これは、神社に神仏の力を借りて、良い運気を引き寄せ、災難を遠ざけるための儀式です。

厄払いの意味は、運命や運気を改善し、幸運を引き寄せることにあります。多くの人々にとって、厄年は不安や疑念がつきものですが、厄払いはそのような不安を取り除き、前向きに新しい年を迎える手助けとなるのです。

厄年における不幸の実例とアンケート結果

厄年には不幸が訪れると感じる人も多く、それを裏付ける具体例が存在します。ここでは、厄年に経験した不幸の具体例と、ライフネット生命のアンケート結果から得られた情報について探ってみましょう。

厄年に経験した不幸の具体例

厄年に不幸が訪れたと感じる人々の中には、さまざまなトラブルや困難に直面したという具体的な経験があります。例えば、健康問題に関連するトラブルが挙げられます。厄年に体調が崩れ、病気やケガに見舞われたと感じる人もいます。また、人間関係におけるトラブルや、失業や仕事に関する問題も厄年に不幸と結びつけられることがあります。

一つの具体例として、33歳の女性が厄年を迎えた際、まさに多くの問題に直面しました。彼女は健康問題、家庭内の人間関係の悩み、仕事のストレス、そして経済的な不安に直面しました。これらの問題は、彼女が厄年にあたる33歳の年齢に結びつけられ、彼女にとって厄年は不幸の年であったと感じさせました。

ライフネット生命のアンケート結果から見る厄年の影響

ライフネット生命は、厄年に関するアンケート調査を行い、その結果を発表しています。このアンケートには、多くの人々が厄年に不幸を感じていることが示されています。健康問題、仕事に関するトラブル、家庭内の問題、そして経済的な不安が、多くの人々にとって厄年に関連する不幸の要因となっているようです。

アンケート結果からも分かるように、厄年には不幸を感じる人が一定数存在します。しかし、これはあくまで統計的な傾向であり、すべての人に当てはまるわけではありません。厄年に不幸を感じるかどうかは個人差があり、迷信に基づくものであることを覚えておくことが重要です。

厄年前厄と後厄の違いと意味

厄年には、さらに細かい区切りが存在し、それが「前厄」と「後厄」です。これらの厄年前厄と後厄にはそれぞれ異なる定義と信仰があり、その意味について探ってみましょう。

厄年前厄と後厄の定義と違い

厄年前厄と後厄は、厄年の前後に訪れる期間を指します。具体的な年齢で言うと、厄年の前一年が前厄であり、厄年の次の年が後厄とされています。しかし、男女で異なる年齢が厄年とされるため、前厄と後厄もそれに合わせて異なります。たとえば、男性の場合、厄年が25歳であれば、前厄は24歳、後厄は26歳となります。女性の場合も同様です。

厄年前厄と後厄には、それぞれ異なる意味が付けられています。前厄は過去の厄年の余波を受ける期間とされ、良くも悪くも前厄の影響を受けると信じられています。一方、後厄は新しい厄年への準備期間であり、良いことを引き寄せるために後厄の期間を大切にするという考え方もあります。

厄年前厄と後厄の信仰と意味

日本の風俗信仰において、厄年前厄と後厄には神社仏閣で厄払いを行う習慣があります。これは、前厄の期間には前厄を鎮め、後厄の期間には良いことを呼び込むための儀式や祈祷を受けることが一般的です。多くの人々が厄年前厄と後厄に神社仏閣を訪れ、良い運気を引き寄せるためのお守りやお札を手に入れることを信じています。

厄年前厄と後厄の信仰は、日本の文化や宗教と深く結びついており、多くの人々にとって重要な期間とされています。これらの期間を大切にし、良い運気を呼び込むための努力をすることが、厄年に対する迷信や信仰の一環として受け継がれています。

厄年の健康管理と予防策

厄年は多くの人々にとって特別な年齢とされ、不安や迷信がつきものです。しかし、それに関連して健康管理と予防策を考えることは非常に重要です。この章では、厄年における健康管理の重要性と具体的な予防策について詳しく説明します。

厄年における健康管理の重要性

厄年は不幸やトラブルが起きると信じられていますが、その心理的なストレスや不安が健康に影響を及ぼすことがあります。ストレスは免疫系を弱め、身体的な健康問題を引き起こす可能性があるため、心身の健康を守るために適切な健康管理が必要です。

具体的な健康管理のポイントとしては、以下のことが挙げられます:

- ストレス管理: 厄年においては、心理的なストレスが増えやすいです。リラクセーション法や瞑想などのストレス管理技術を取り入れることで、ストレスの影響を軽減することができます。

- 健康的な生活習慣: 健康な食事、適度な運動、十分な睡眠はいつでも重要ですが、特に厄年においては健康的な生活習慣の確立が重要です。バランスの取れた食事や適切な運動習慣は、免疫力を高め、身体を守ります。

- 定期健診: 厄年に近づくにつれて、健康状態の変化に注意を払うことが大切です。定期的な健康診断を受け、早期に病気や異常を発見しましょう。

厄年に関連する健康予防策

厄年における健康予防策は、個人の体調や生活習慣に合わせて考えるべきですが、一般的なアドバイスも存在します。

- ストレス軽減法: 厄年のストレスを軽減するために、趣味やリラックスできるアクティビティに時間を割くことが大切です。友達や家族とのコミュニケーションもストレス解消に役立ちます。

- 食事の見直し: バランスの取れた食事を心がけましょう。特に抗酸化物質を多く含む食品や、免疫力をサポートする栄養素を摂ることが重要です。

- 適度な運動: 適度な運動はストレス解消に効果的であり、免疫力を向上させます。ウォーキングやヨガなど、自分に合った運動を継続的に行いましょう。

- 睡眠の質: 快適な睡眠環境を整え、十分な睡眠を確保することが大切です。不規則な睡眠習慣は健康に悪影響を及ぼすことがあります。

- 定期的な健康診断: 厄年に近づいたら、定期的な健康診断を受け、健康状態を把握しましょう。異常が見つかれば早期に対処できます。

厄年は不安や迷信がつきまといますが、適切な健康管理と予防策を実践することで、健康を守りながらこの特別な年齢を迎えることができます。

年齢別厄年の解説とアドバイス

厄年は年齢に応じて異なる特徴を持ち、注意すべき事項があります。ここでは、各年齢における厄年の特徴と注意事項、そして厄年を迎える際のアドバイスについて解説します。

20歳前後の厄年

20歳前後の若い世代にとって、厄年は社会進出や大学進学など新たなステップを踏む時期と重なることがあります。この年齢では、精神的な成長と社会的な変化が同時に起こるため、ストレスが蓄積しやすいです。そのため、以下のアドバイスが役立つでしょう。

- ストレス管理: 新たな環境や責任を受けることが多いため、ストレス管理が大切です。趣味やリラックスの時間を確保し、ストレスを解消しましょう。

- キャリアプラン: 社会進出や進学に伴ってキャリアプランをしっかりと考え、目標を設定しましょう。将来のビジョンを持つことは、自信と安心感を生みます。

33歳の厄年

33歳は特に女性にとって注目される厄年の年齢です。この年齢では、仕事や家庭、健康など、さまざまな要因が絡み合うことがあり、不安やストレスが高まりやすいです。以下のアドバイスが役立つでしょう。

- 健康管理: 健康への配慮が重要です。定期的な健康診断を受け、健康状態を確認しましょう。適度な運動やバランスの取れた食事を心がけましょう。

- 家庭と仕事の調整: 家庭と仕事の両立が難しい場合もあります。効果的な時間管理とコミュニケーションが大切です。

41歳の厄年

41歳の厄年は男性にも関心が寄せられる年齢です。仕事においては中堅としての立場が強化され、家庭においても家族のサポートが求められることがあります。以下のアドバイスが役立つでしょう。

- ストレス耐性の向上: 仕事や家庭のプレッシャーが高まることがあります。ストレス耐性を高めるための方法を模索し、心のバランスを保ちましょう。

- 家族とのコミュニケーション: 家族とのコミュニケーションを大切にし、家庭内の調和を保ちましょう。家族のサポートがあなたを支えます。

各年齢における厄年の特徴と注意事項を理解し、適切なアドバイスを実践することで、厄年を穏やかに乗り越えることができます。

厄年における死亡率の統計データ

厄年と死亡率の関係について、統計データを通じて詳しく探ってみましょう。厚生労働省のデータをベースに、厄年と死亡率の比較、さらに高齢化における死亡率の関係に焦点を当てます。

厄年と死亡率の比較

厄年における死亡率についての統計データは興味深いものですが、一般的には、厄年自体が死亡率を上昇させる要因ではありません。死亡率は年齢や性別、健康状態、生活習慣などに影響されるため、単一の要因として厄年だけを取り出すことは難しいです。むしろ、個人の健康管理やライフスタイルが死亡率に大きな影響を与えるでしょう。

厄年と高齢化における死亡率の関係

厄年と高齢化における死亡率の関係についても検討が必要です。高齢者は一般的に死亡率が高くなりますが、厄年に達する年齢層が高齢者に含まれることが多いため、これらの要因が絡み合うことがあります。しかし、高齢化による死亡率の増加は、厄年だけに帰せられるわけではありません。生活習慣や健康管理の差異も影響します。

結論として、厄年と死亡率の関係は単純ではなく、多くの要因が影響を与えます。個々の健康状態や生活スタイルが、死亡率に大きな影響を与えることが示唆されています。したがって、厄年を迎える際には、健康管理や予防策に重点を置くことが、長寿と健康な生活を送る鍵となるでしょう。

女性の33歳と厄年について知ろう

女性にとって、33歳は特別な年齢とされ、厄年として知られています。この見出しでは、女性の33歳がなぜ特別なのか、その厄年に関連する信仰や習慣について詳しく説明します。

女性の33歳が特別な厄年である理由

女性の33歳が特別視される背後には、宗教的な背景や伝統的な信仰が関わっています。一般的に、キリスト教の聖書において、イエス・キリストの年齢である33歳は特別な意味を持つとされています。このため、多くの文化や宗教において、33歳は人生における重要な節目とされ、良い運勢や幸福を祈る年齢とされています。

女性の33歳の厄年に関する信仰と習慣

女性の33歳の厄年には、さまざまな信仰と習慣が結びついています。一部の人々は、この年齢に特別な祈りや儀式を行い、良い運勢や災厄から身を守るための祈願をします。また、この時期に家族や友人と共に特別な行事を催したり、感謝の意を表したりすることもあります。

ただし、女性の33歳の厄年に関する信仰や習慣は地域や文化によって異なります。そのため、必ずしもすべての女性が同じように祝うわけではありません。一部の人々にとっては、特別な意味を持つ年齢であり、大切にされています。

まとめ

厄年についてのさまざまな側面を探ってきました。これまでの見出しで、厄年の歴史、年齢別の特徴、不幸の実例、統計データ、そして女性の33歳に焦点を当てました。厄年は個人や文化によって異なる解釈があり、信仰や習慣にも関連しています。しかし、それは人生の中で特別な年齢とされ、運勢や幸福を祈る時期として捉えられています。

厄年についての信念や習慣は多様であり、一般的なルールに縛られるものではありません。それぞれの人が自分の厄年をどのように捉え、祝うかは個人の自由です。大切なのは、その年齢を祝福し、感謝の気持ちを持つことです。

厄年に関する情報を通じて、健康や幸福についての意識を高め、運命をポジティブな方向に導くことができるでしょう。未来の良いことを期待し、厄年を明るく迎えましょう。